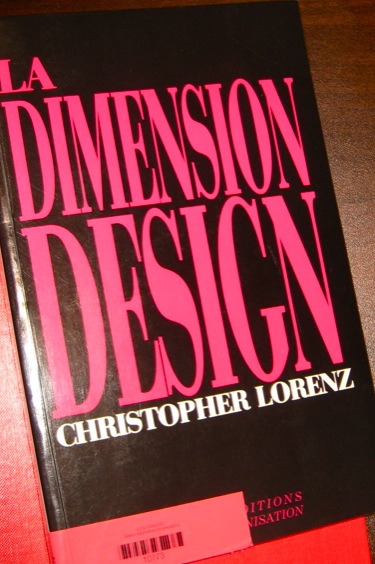

Dans son livre “La Dimension Design, Un Atout Concurrentiel Décisif”, il défend la place du design dans l’entreprise en tant que moteur de l’innovation et prend exemple d’entreprises dont la politique d’intégration du design industriel dans la démarche de création des produits est selon lui un facteur important de leur succès économique : Olivetti, John Deere, Sony, Ford, Philips et Baker Perkins. A la fin de l’ouvrage, il dresse un bref portrait du designer Kenneth Grange, consultant en design ayant créé sa propre agence, Pentagram.

Dans un article paru dans le premier numéro de Décisions Marketing (1994), Bernard Cova reprend les trois fonctions majeures de l’entreprise impliquées dans la création industrielle : la R&D, le marketing et le design, ce dernier ayant le rôle de “traducteur socio-technique”, à la convergence des tendances sociétales, des besoins et des attentes de l’utilisateur. Le design a effectivement un rôle d’agrégation, et Christopher Lorenz défend le “potentiel commercial du design industriel“. Selon lui, cette fonction de l’entreprise doit être mise sur un pied d’égalité avec les deux autres fonctions citées ci-dessus. Ainsi, selon lui, “l’esprit de synthèse et d’entreprise du designer industriel doivent avoir autant de poids que les compétences de l’ingénieur, du contrôleur financier ou du spécialiste du marketing“.

En parlant de marketing, il est intéressant d’observer que l’auteur défend l’importance d’une fonction peu courante dans les années 80, mais quasi-institutionnelle aujourd’hui : celle de chef de produit. Selon lui, son rôle de pivot entre les différentes fonctions de la société et sa connaissance du marché et du produit font d’un chef de produit un acteur privilégié dans les processus de conception et d’innovation. De plus, un fait amusant est relaté lorsqu’il fait allusion à la trop grande importance accordée aux études de marché, qui sont des aides à la décision et non pas des plans d’action à suivre aveuglément. Il évoque effectivement que dans une étude commandée par General Electric en 1960, le rapport conclut que “la portabilité n’était pas une priorité pour les consommateurs“. La société abandonna alors d’investir davantage dans les téléviseurs portables monochromes. Sony présenta un modèle deux semaines plus tard, modèle vendu à 250 $ qui “connut un tel succès que d’autres fabricants japonais s’empressèrent de développer leur propre version“. Et la portabilité, aujourd’hui, on sait quelle importance elle a aux yeux des consommateurs…

Le modèle Sony 8-301W, premier téléviseur de Sony (© tvhistory.tv)

La deuxième partie du livre est consacrée aux exemples d’entreprises qui, selon Christopher Lorenz, ont tiré un avantage compétitif important grâce à leur investissement dans le design (dont Sony). Souvent, trois facteurs apparaissent lorsqu’on regarde les raisons qui poussent une entreprise à investir dans une stratégie intégrant le design : l’échec de la stratégie “marketing” (nous avons vu que cette stratégie peut être mal menée), la nécessité de stimuler le développement de nouveaux produits et/ou l’arrivée d’une personnalité forte au sein de l’entreprise, souvent le directeur, qui accorde une place importante au design industriel dans l’innovation. Prenons l’exemple de Ford qui, dans le chapitre “Briser le carcan“, est prise en exemple.

L’exemple de Ford

Comme beaucoup de constructeur de Detroit, Ford a souffert de l’arrivée de modèles japonais, et le design y est peut-être pour quelque chose : formes aérodynamiques mais extravagantes, plaintes chromées… des “sculptures animées“. En commençant dans les années 70 en Europe, Ford redéfinit les priorités : qualité, aérodynamisme, confort et sécurité. La Ford Escort est lancée en Europe en 1980 et “connut un succès retentissant sur pratiquement tous les marchés européens“. Fort de ce succès, Uwe Bahnsen, alors directeur adjoint au design, a acquis une certaine crédibilité auprès des responsables de la planification et des ingénieurs.

La Ford Sierra, bien accueillie en Allemagne, déçut en Grande-Bretagne (© http://fabvt.blogspot.com)

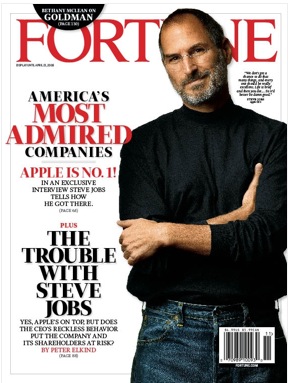

Pour diverses raisons, Ford n’a pas utilisé la Sierra mais l’Escort pour servir de modèle dans le développement de deux modèles à destination du marché américain : Tempo et Topaz. Suivies par la Ford Taunus ou la Sable, ces modèles ont contribué à la révolution-design chez Ford. Le magazine Fortune écrivait en décembre 1985 que “la renaissance de Ford US est due en premier lieu à la toute nouvelle sobriété de son design“. En interne, cette renaissance était appliquée par l’élévation du design au même rang que d’autres fonctions comme l’ingénierie. Ce qui était auparavant vu comme du “styling” était alors apprécié à sa juste valeur : esthétique fonctionnelle, études de faisabilité, évaluation des projets etc.

Cet ouvrage de référence, publié en 1986 pose les bases du design management, c’est à dire l’intégration du design dans la démarche d’innovation et de développement au même niveau que la R&D et le marketing, et non pas à la fin du processus, limitant son rôle au simple “habillage”. Il conviendra maintenant de se pencher sur de la lecture plus récente puisque les entreprises “exemplaires” dans les années 80 ne sont plus les leaders d’aujourd’hui (Sony, Ford, Olivetti).